1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

«Pur essendo nata a Palermo, il destino ha voluto che una mostra come questa la venissi a vedere a Roma. Per una siciliana come me, vedere significa soffrire e soffrire significa lottare perché un giorno non troppo lontano la Sicilia smetta di essere fotografata per la mafia. Grazie».

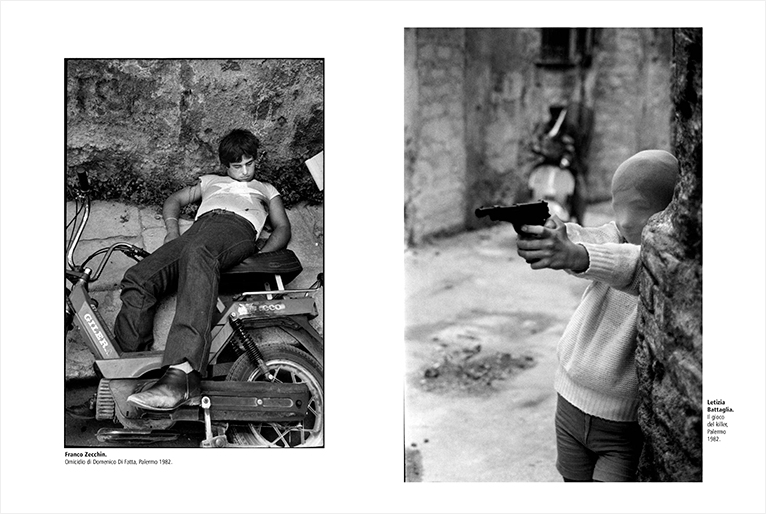

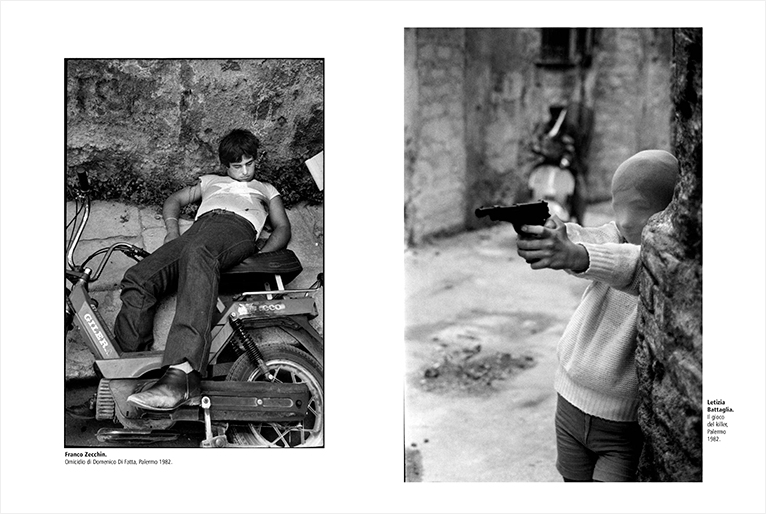

Questo è solo uno dei tanti messaggi firmati e lasciati scritti sul libro delle firme posto all'uscita della mostra «Dovere di Cronaca» di Letizia Battaglia e Franco Zecchin, per la prima volta a Roma, ospitata dal 6 aprile al 14 maggio al Palazzo della Calcografia nell'ambito di FotoGrafia, Festival Internazionale di Roma quest'anno alla sua quinta edizione. Stesso titolo porta il bel libro, edito da Peliti Associati, che accompagna la mostra.

Nell'arco di vent'anni Letizia Battaglia e Franco Zecchin sono una coppia nella vita e nel lavoro. Lui, giovane milanese approdato a Palermo nel '74, scopre quella terra, i suoi colori e sapori, attraverso gli occhi di lei, palermitana di nascita a quel tempo già donna matura con tre figlie, una di esse Shobha è oggi un'affermata fotografa.

Come molti lavori forti, anche questo è nato quasi inconsapevolmente: nel 1974 a Letizia Battaglia, che da pochi anni si era trasferita a Milano, viene offerto il posto di responsabile del settore fotografico del quotidiano «L'Ora» di Palermo. Per necessità di lavoro, accetta la proposta e rientra nella sua città. Dopo un anno, Franco Zecchin la raggiunge nella stessa redazione. Così comincia l'avventura. All'inizio, i due fotografi non sapevano molto di mafia, Letizia pensava fosse un problema legato soprattutto alla vita delle campagne, ma con l'andare del tempo il lavoro diventa frenetico, incalzante e la consapevolezza prende forma. In una macabra routine, che li obbligava a coprire anche cinque omicidi al giorno, i due fotografi hanno prodotto, tra la metà degli anni '70 e l'inizio dei '90, una serie sterminata e stupefacente di fotografie che hanno identificato la Sicilia e la mafia in tutto il mondo.

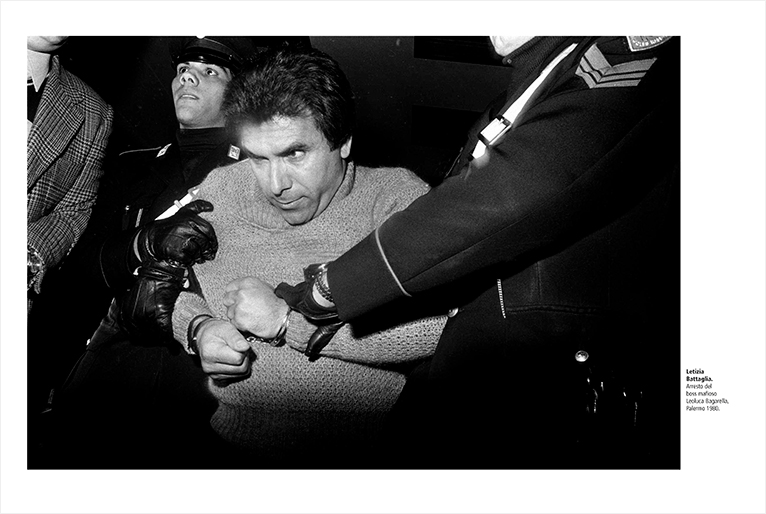

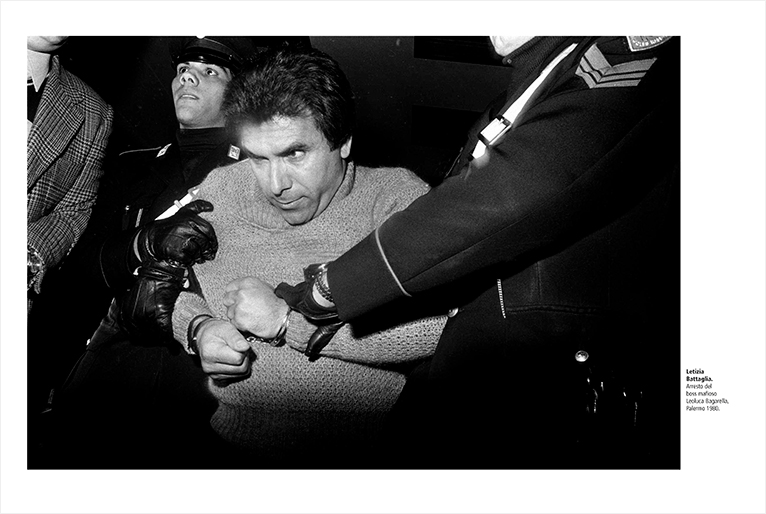

Tra il '78 e il '92 i sicari di Cosa Nostra intrapresero una sanguinosa crociata contro quei rappresentanti delle istituzioni pubbliche che interferivano negli affari mafiosi. Colpirono capi di polizia, dei carabinieri, procuratori, magistrati, politici, giornalisti... Insieme a questa vasta serie di omicidi politici, un nuovo clan dominante, i corleonesi, iniziò in parallelo una guerra di mafia contro i loro rivali. Il risultato fu un bagno di sangue in cui più di 600 persone morirono o sparirono. In un momento nel quale la vita di Palermo sembrava una tragedia senza fine, i due fotografi — nonostante le minacce e la paura che spesso li coglieva — rimasero fermi nel continuare con coraggio a lavorare, armati della loro Leica, a favore della giustizia documentando in rigoroso bianconero, gli orrori della mafia.

Delle decine di migliaia di fotografie, che attualmente sono organizzate in un archivio tematico e di cui per la maggior parte esistono solo i negativi e le stampe a contatto, sono state selezionate 67 fotografie in mostra e 77 nel libro. Una selezione stringatissima che necessita di un freddo distacco e di una profonda lucidità nel trattare la storia. Il risultato è molto forte: le fotografie si lasciano guardare a lungo, imbrigliano l’attenzione.

Un corpo, ormai privo di vita, è accasciato per terra privato della sua forma: una cassetta piena di birre vuote fa da ostacolo alla sua caduta e lo scompone in una posa quasi oscena. Nell'inquadratura la prospettiva è tale che una gamba, rimasta in bilico sul bordo della cassetta, si interseca magicamente con quella sospesa di un uomo che sta andando in suo aiuto per coprirlo con un lenzuolo bianco. Questa è già una scena forte che trasmette una vera visione, ma non basta. Lo sguardo si allarga ed in secondo piano c'è l'altra parte della visione: gli spettatori. Un gruppo di maschi, uomini, ragazzi, e bambini, si accalcano, si spintonano per vedere, per soddisfare la loro curiosità. Anche in questa seconda scena lo sguardo circola tra braccia tese nello sforzo di aggrapparsi, braccia appoggiate, braccia conserte. E poi il silenzio. Si sente il silenzio attonito ed impaurito; quello che segue il gran fracasso degli spari, dei motori che accelerano e delle ruote che sgommano. Questa è la visione che Franco Zecchin fissa dell'omicidio di Paolo Bevilacqua del 1982.

Colpisce la perfezione della fotografia, esposizione giusta, composizione esatta, istante colto con incredibile precisione, ma nel guardarla si prova una sorta di destabilizzazione: la brutalità del soggetto svanisce. Si percepisce un senso di sfasamento della realtà perché in quella fotografia troppo irreale è il contrasto che la contrappone alla vita quotidiana. Una vita quotidiana fatta anche di silenzi, di minacce, di complicità e di paure.

Nell'assassinio di «Nino U Karate» (Vucciria 1978) il cadavere è ancora in primo piano che giace supino per terra. Dietro, in un invadente secondo piano, un camion scoperto fermo in mezzo alla strada è pieno di maschi, più o meno giovani, e di bambini che si affacciano e si spintonano per guardare. Anche ai lati del camion, tra le macchine parcheggiate, altri maschi si accalcano si arrampicano per osservare. Sguardi rassegnati, impauriti, ma alcuni di essi trasmettono una certa apparente ambiguità. Il risultato sembra uno spettacolo di teatro di strada dove va in scena la morte. E ancora una volta quel senso di destabilizzazione coglie l'osservatore che resta impietrito di fronte alla stampa.

Nello scorrere il libro, sembra di scoprire un disegno completo dove ogni cosa ha il suo posto: le donne si vedono riprese durante i funerali o nelle veglie pubbliche o sole, nel loro profondo dolore; i politici con le loro sigarette tra le mani, circondati di facce complici e da sguardi di intesa; i simboli, i gesti e i rituali — un corpo incaprettato, il gesto di minaccia, il bacio tra mafiosi — raccontano in modo preciso i codici di comportamento; l'uso della maschera da mafioso come travestimento durante il carnevale, fa capire come il fenomeno mafioso si fosse subdolamente insinuato nei pensieri della gente.

C'è poi ancora un altro livello di osservazione che si esprime attraverso la fotografia «I due Cristi», come la chiama Letizia Battaglia: una ripresa che acutizza la sciagura tramite una crudele forma di ironia.

Questa serie di immagini, tristemente note, hanno avuto il pregio di far conoscere all'Italia i delitti di mafia.

In quegli anni, l'impegno politico dei due fotografi non si consuma solo nel fare fotografie, ma va oltre si concretizza anche nella partecipazione attiva della vita politica. Nel 1978 venne ucciso Giuseppe Impastato, quel famoso Peppino la cui storia è stata ben raccontata da Marco Tullio Giordana nel film «I Cento Passi», i cento passi che a Cinisi, in provincia di Palermo, separavano la casa di Peppino Impastato da quella di Tano Badalamenti, boss mafioso. Impastato sfidando il padre, l'autorità costituita, la DC locale collusa con la mafia, fece un passo in più. Quel passo fu fatale: il suo corpo fu trovato privo di vita lungo la ferrovia. Il libro «Dovere di Cronaca» di Letizia Battaglia e Franco Zecchin, apre proprio con la fotografia del pezzo di ferrovia che ha visto morire il ragazzo. Questa è un'apertura di grande valore simbolico in quanto nel 1980 i due fotografi parteciparono alla fondazione del Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato che ancora oggi è attivo. In particolare Letizia, è proprio il caso di dirlo, ha avuto un impegno grandangolare: due volte consigliere comunale, poi assessore nella giunta di Orlando ed infine deputato regionale. Ha amato e creduto con passione quello che stava facendo, che una via per cambiare era possibile. Il suo lavoro è stato considerato e apprezzato, soprattutto all'estero, con i prestigiosi riconoscimenti W. Eugene Smith Award (1986) e The Mother Johnson Achivement for Life (1999).

«Edizioni della Battaglia» è il nome della sua casa editrice con la quale oggi continua la sua propria battaglia portando in giro le sue fotografie e i suoi sogni. Un lavoro prezioso perché, come si legge in un altro messaggio lasciato firmato sul libro delle firme: «La memoria è corta. Grazie»

Patrizia Bonanzinga

giugno 2006

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5